7月炎夏,重庆万州区大周镇五土村的一张老照片被重庆三峡学院计算机科学与工程学院“三下乡”实践团用AI技术“复活”了。照片中,一位身着藏青色外套的青年男子坐在自家门口的长板凳上,翘着二郎腿,手持一部红色电话机听筒,神情惬意,他背靠的正是20年多前被没入江水之下的老屋。如今,这张拍摄于1995年的照片通过AI被扩展为动态影像——画面中,男子挂断电话后,起身拍了拍裤子,望向镜头露出微笑,仿佛在诉说一段尘封的岁月。

(图一)

被江水带走的电话铃声

这张照片的主人公是五土村村民何家清。1995年,他家成为大周镇首批安装固定电话的家庭之一。“当时全村都没几部电话,我家是最早装的。”何家清指着照片说,“当时就在里面这屋里裁制衣服。”如今,他和妻子依旧开着门面经营服装剪裁,但背靠的房屋已从江水之下的老屋换成了场镇中心街道的新楼。

(图二)

实践团成员发现,这张照片作为罕见的三峡移民家庭通讯影像,却缺失了承载这份记忆的现代载体。“我们想为大周镇的三峡移民建一本数字相册”,实践团团长刘晶梅说。实践团成员用AI算法将照片扩展为12秒动态场景,模拟人物动作与环境光影变化,还可以结合本人提供的信息,复原画面中的其他细节。相册建立以后,当游客用手机扫码,不仅能看到“活”的照片,还能够听到当事人亲述的移民往事。让三峡移民亲述故事、共同参与、共享成果,把“数字相册”作为筑牢大周镇三峡移民集体记忆的新载体。

(图三)

数字孪生技术种下的"智慧种子"

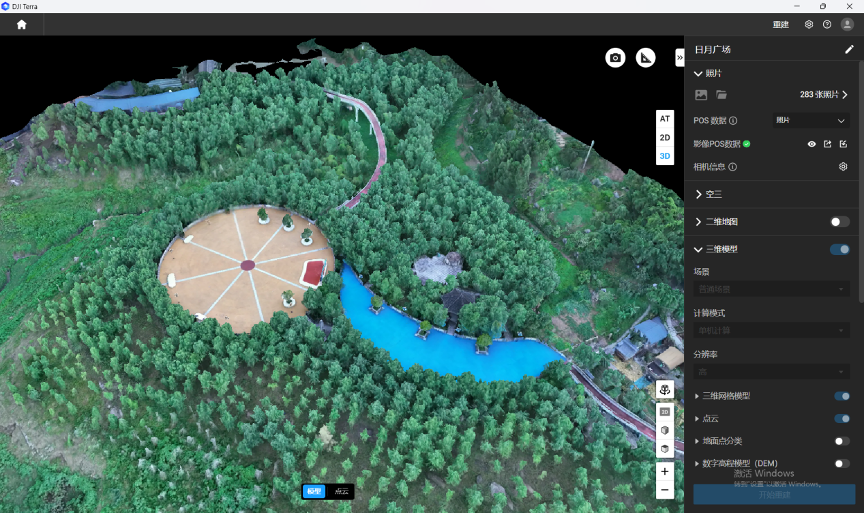

除了复活历史,实践团还在大周镇推进“数字孪生乡村图景”建设。实践团中来自计科学院物联网与智能控制技术实验室的成员在李洪兵博士的带领下,依托重庆市高教突破重点项目“三峡库区绿色农文旅数智化产业集群和智慧生态旅游学科群建设”,使用无人机采集大周镇“五村一居”的立体影像数据,开展搭建数字孪生平台的基础性工作。最终,团队需要通过影像进行建模,设计完善大周镇数字旅游导览系统,将整个大周镇的实时人流量、森林含氧量、空气质量等要素“克隆”到可视化平台。

(图四)

“看,这是古红桔园的数字分身。”实践团成员朱思琦同学调出三维模型,每棵果树的树龄、产量、土壤数据一目了然。这个看似学术的研究,实则暗藏乡村振兴的“密码”。在种植产业发展上,古红桔、“福桂”桂圆等特色农产品数据能被实时掌握,监测管理更加智能化,优化生态农业布局。在乡村旅游业建设中,数字孪生系统可帮助提升导览便捷性、游乐体验感、消费者黏性。当游客在手机上规划路线时,系统会自动推荐最优动线,实时显示民宿空房、停车位余量;商家能通过平台获取客流热力图,精准调整经营策略。

(图五)

当科技遇见“诗和远方”

30年前,大周镇还是长江边的一个水驿小镇,村民主要靠零星售卖自产的柑桔和榨菜谋生,收入甚微。1993年,大周镇正式启动了三峡移民搬迁工作,所涉及的4800余名移民中,大多数人在长江沿岸“就地后靠”,五土村、铺垭村基本要实现整村搬迁,在水位线175米以上的地方重建家园。

近年来,大周镇依托沿江区位优势,充分利用三峡移民后续资金,大力发展乡村旅游产业,年接待游客20万人次、营业额达1000万元。大周镇党委副书记、镇长张磊在与实践团的座谈会上提出,当前乡村旅游也面临游客停留时间短、消费带动力不足、消费者黏性不高等问题,表示希望通过数字化技术提升旅游体验,挖掘古红桔文化价值,全面提升“科教亲子”乡村旅游的品质内涵。

(图六)

基于对三峡移民生活的深入调研,实践团为大周镇设计了“一核两翼”乡村文旅方案:以中山杉湿地为核心,打造“移民记忆”主题民宿;以古红桔采摘园和漆扇非遗工坊为支点,形成“一日游”产业链。

在五土村,用AI生成虚拟导游,打造特色IP,讲述大周镇故事,引导游览十里滨江长廊。在铺垭村,实践团协助民宿群打造“时光邮局”,游客可寄出印有AI生成的移民老照片的明信片。在古红桔智慧采摘园,利用农业物联网精准监测园区动态,打造亲子采摘生态体验园;在艺术农庄设立漆扇非遗工坊体验点,在游客聚集地设立“时光留言站”红色电话亭,以文化传承带动经济发展。

(图七)

最引人注目的是“记忆银行”计划。村民捐出的老物件经AI扫描后成为数字藏品,每件藏品被赋予专属NFT编号,访问量、点赞数自动转化为积分,积分可用于兑换商品。

永不消逝的电波

站在大周镇滨江长廊,看着游客在AI影像墙前驻足,实践团指导教师袁颖、冉明姝告诉队员们:“乡村振兴不是简单的‘输血’,而是用科技激活沉睡的资源,用文化凝聚人心。”

蝉鸣渐歇时,何家清轻轻抚摸修复后的照片。他不知道什么是数字孪生,也不懂AI技术,但他知道,当那部红色电话重新连通时光,故乡就永远活在了时代的脉搏里。江风拂过青翠的中山杉,大周镇的故事正在书写新的篇章——一个关于记忆、技术与希望交织的乡村未来。(供图供稿:重庆三峡学院“‘智’链青春,逐梦前行”实践团)

审核:王峰 郭江涛 石贵明

校对:小强