当一瓶酱香突出、回味悠长的酱酒在杯中摇曳,其背后是数千年酿造技艺的沉淀,更是一代代匠人对“天人共酿”智慧的坚守与突破。

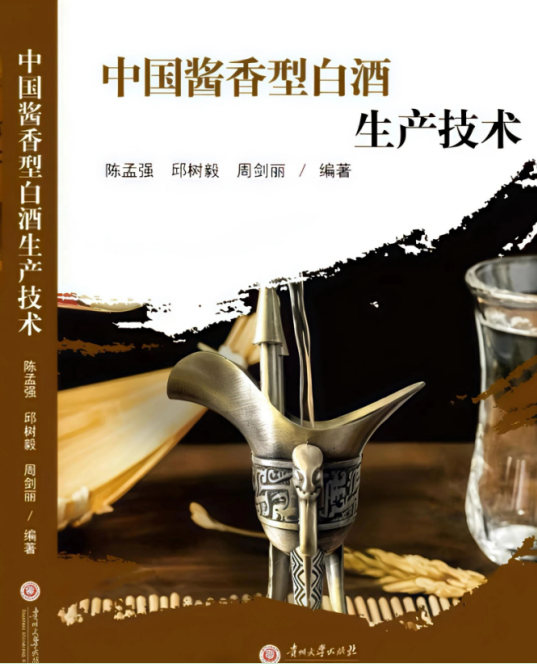

近日,由中国白酒大师陈孟强与贵州大学博士生导师邱树毅教授等共同撰写的《中国酱香型白酒生产技术》正式由贵州大学出版社出版。这部凝聚了作者们半个世纪实践与研究心血的著作,不仅系统梳理了酱香型白酒的生产密码,更以“理论—实践—再理论”的闭环思维,为行业注入了传承与创新的双轮驱动力。

一部酱酒生产的“百科全书”:从微生物到标准化的全维度解码

酱香型白酒作为中国白酒的杰出代表,其生产工艺以“复杂”而闻名——从高粱的精心甄选到陶坛陈酿的岁月积淀,从高温大曲的独特制曲工艺到多轮次发酵中的微生物交互作用,每一个环节都凝聚了传统智慧与现代科学的交融。《中国酱香型白酒生产技术》一书的问世,正是为了揭开这层“神秘面纱”。

全书以“基础—技术—标准”为逻辑主线,构建了完整的知识体系。第一部分“白酒酿造基础”,从微生物学视角切入,详细解析了酱香酿造过程中细菌、酵母菌、霉菌等微生物的群落构成及其演变规律,揭示了“多菌种共酵”这一核心工艺的科学原理。

陈孟强在书中特别强调:“酱酒的风味密码蕴藏在微生物的代谢活动中,只有洞悉它们的‘生长节奏’,才能掌控酒体的灵魂。”这部分内容不仅涵盖了他在茅台、珍酒等企业积累的微生物数据库,还融合了邱树毅团队在发酵工程领域的前沿研究成果,使抽象的微生物世界变得具体可感。

第二部分“生产技术篇”为全书之核心,深入探讨酱酒生产的各个环节细节。从制曲阶段的“高温大曲的温度梯度控制”,到酿造环节的“下沙、糙沙的水分精准调控”;从蒸馏过程中的“轻、重、缓、急火候对应的酒液层次”,再到贮存环节的“陶坛微孔与酒体老熟的关系”,书中既涵盖了“酱香型白酒酿造原辅料”的严格规定,也体现了“根据海拔调整发酵周期”的灵活智慧。

尤为值得一提的是,陈孟强将独创的“三要素、五关键”操作法融入其中——“三要素”(水、曲、温度)直击工艺核心,“五关键”(润、蒸、拌、堆、接)则细化至每一步的具体操作要点,使读者既能掌握宏观原则,又能切实应用于实际操作。

第三部分“技术规程与标准”为行业提供了可参照的标尺。书中不仅收录了大曲酱香型白酒的生产技术规程,还系统梳理了从原料采购到成品检测的全链条标准,甚至详细列出了“新酒贮存与盘勾”的具体参数。正如陈孟强一直对外强调的那样:“传统工艺并非‘玄学’,而是一个可以标准化、可复制的科学体系,这才是传承的底气。”

从实践中来,到理论中去:一位酱酒大师的技术闭环

翻开《中国酱香型白酒生产技术》,字里行间流淌的不仅是知识,更是陈孟强“从理论到实践,再从实践到理论”的技术成长轨迹。这种独特的技术发展观,既是他个人职业生涯的写照,也是这部著作的灵魂所在。

1974年,年轻的陈孟强踏入茅台酒厂制酒车间,面对的是“口传身教”的传统模式——老酒师们虽能精准操作,却难以解释“为什么要高温堆积”;他们能凭手感判断水分,却无法阐述微生物的代谢逻辑。带着“同样的窖池为何产量有差距”的疑问,陈孟强成为了车间里知名的“问题学生”。

为了探寻答案,他白天跟随师傅们背酒糟、踩窖池,晚上则在灯下埋头研读微生物学书籍,将实践中观察到的“窖池温度与出酒率的关系”提炼为理论假设,并通过反复试验进行验证。这种“发现问题—提炼理论—实践验证”的循环,奠定了他技术成长的基础。

1988年,陈孟强担任茅台800吨/年扩产领导小组组长,面临的最大挑战是如何确保新投产的窖池维持茅台酒的品质。当时,传统窖池存在“泥巴窖水分难控、碎石窖易漏气”的难题。他结合理论研究,提出了“条石窖”方案——选用茅台河边耐酸抗腐的砂石,精准设计窖池的长宽高(4.0m×2.4m×3.3m),甚至细化到窖底沟与窖底井的尺寸。

这一实践不仅有效解决了生产质量波动问题,更让他提炼出“环境微生物与窖池材质的共生规律”,并将其写入《茅台酒窖池改造的方案》,完成了从实践到理论的第一次飞跃。

2009年,陈孟强接手了停产十年的珍酒厂,再次将理论与实践深度融合。针对遵义地区“海拔比茅台高300米、气温低1.7℃”的独特环境,他没有简单地照搬茅台的酿造工艺,而是提出了“一坚守、二严格、三变化”的指导思想——坚守传统大曲工艺,严格执行工序标准,同时将下沙时间提前,以适应低温环境。

这一创新性调整使得珍酒在短短1年9个月内实现了2200吨的产量,产值突破亿元大关。

陈孟强总结出了“地域环境对酱酒工艺的影响系数”。近年来,在毕节酒厂的实践中,这种技术观被发挥到了极致。面对海拔1600米的高难度酿造环境,陈孟强既不迷信“离开茅台镇酿不出好酱酒”的传统观念,也不盲目追求创新,而是通过“三要素”来锚定工艺核心,再根据当地气候微调各项参数。

当首轮次酒检测达标时,他深有感触地说:“工艺的本质是规律,理论是把握规律的工具,实践是验证规律的途径。”这种深刻的认知,正是《中国酱香型白酒生产技术》一书所希望传递的核心思想。

让科学成为可感知的文字密码:为酱香发展注入技术的“理性内核”

当下,酱酒行业正经历从“狂热”到“理性”的转型期。一方面,消费者对品质的追求推动行业升级;另一方面,工艺传承断层、标准不统一等问题制约着发展。《中国酱香型白酒生产技术》的出版,恰如一场“及时雨”,为行业注入了系统化、科学化的发展动能。

对从业者而言,这本书打破了“工艺神秘主义”的壁垒。长期以来,酱酒酿造多依赖“师傅带徒弟”的经验传承,许多关键技术“只可意会不可言传”。

而书中将“看酒花判断酒精度”转化为可以清晰感知的书面语言,将“凭手感控水分”细化为更加严谨的科学用语,让年轻酿酒师能通过标准化学习快速掌握核心技艺。对他们来说,这本书就像一位“无声的师傅”,把大师的经验转化为可复制的知识,让传承不再受限于时空。

对产业而言,这本书有力推动了“传统工艺现代化”的进程。陈孟强在书中反复强调坚守“纯粮固态发酵”的传统底线,在坚守中寻求创新,在创新中谋求发展。这种“守正创新”的思路,为酱酒企业指明了发展方向。

用一句话概括:“书中既蕴含老一辈的实践智慧,又融入年轻人的科研视角,成功实现了传统与现代的对话。”

对文化而言,这本书让酱酒工艺成为“可传播的文化符号”。通过通俗易懂的语言,书中将“高温制曲”解读为“微生物的‘炼狱式’筛选”,让普通消费者能理解“为何酱酒需要五年窖藏”。

这种科普性,不仅提升了消费者的品鉴能力,更让酱酒文化从“酒桌文化”升华为“技艺文化”,为行业长远发展筑牢文化根基。

从茅台的条石窖到珍酒的“珍酒速度”,从毕节的高海拔突破到这部著作的系统总结,陈孟强用半个世纪的实践证明:酱酒的魅力,在于它是“科学与艺术的结合体”;而行业的未来,在于让每一份实践都沉淀为理论,让每一次创新都扎根于传统。

《中国酱香型白酒生产技术》的出版,既是对过往的总结,更是对未来的启示——当更多人能循着“理论—实践—再理论”的路径前行,中国酱酒必将在传承中焕发新的生机。

审核:李海权 震乾

校对:米果 晓符